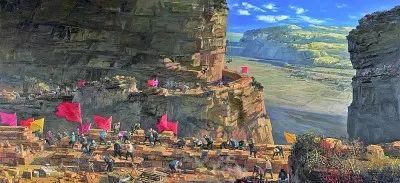

《红旗渠》(油画)王君瑞、梁佳卿

红旗渠,被称为“人工天河”,它是20世纪60年代林县(今林州市)人民在极其艰难的条件下,从太行山腰修建的引漳入林工程。红旗渠,是一条流淌着共产党人初心的精神长河,它的建设映照着中国共产党人一切为了人民的初心和使命。

红旗渠建设中,孕育形成了“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”的红旗渠精神,引领着勤劳勇敢的林州人民“又踏层峰望眼开”,谱写了“战太行、出太行、富太行、美太行、福太行”的发展五部曲。

接下来,让我们一起走进红旗渠精神的具体内涵。

自力更生

干旱,曾让林县人祖祖辈辈刻骨铭心。1959年,林县遭受严重旱灾,境内4条河流干涸,水库见底。面对天灾,苦熬还是苦干?经过反复调研,林县县委提出从浊漳河修渠引水,时称“引漳入林”工程,后更名为红旗渠工程。

工程巨大,但一数家底,全县只有300万元储备金,水利技术人员仅有28人。怎么办?“自力更生是法宝,众人拾柴火焰高,建渠不能靠国家,全靠双手来创造。”林县县委决定不等不靠,举全县之力迎难而上。

如何靠双手创造?红旗渠纪念馆里的一张张图片、一段段影像、一件件实物,见证非凡历程。为了修渠,全县50余万人口中,先后有30多万人次上山劳动,81人献出宝贵生命。工地搭建的席棚不足,许多建设者就睡在山崖下、石板上、石缝中;食物不足,就吃杂粮、挖野菜、捞水草。全县干部每人每月从仅有的29斤口粮中挤出2斤支援修渠。资金短缺,许多林县人外出务工,攒下几元、几十元钱,寄回来支援修渠。据统计,红旗渠工程总投资中,超过85%为林县人民自筹。

1969年7月,红旗渠总干渠、干渠和支渠、斗渠配套体系全部建成。灌区有效灌溉面积达到54万亩。而在修渠前,林县的水浇地只有不到2万亩。

红旗渠建设中的青年突击队

艰苦创业

“质量第一,负责到底”。这句当年修建红旗渠时留下的口号,流淌在一代代林州工匠的血液里。

数十万红旗渠建设者的传人自强不息、奋斗不已。从改革开放初期开始,一批在红旗渠建设中锻炼成长的能工巧匠奔赴全国从事建筑行业,为林州市打造出“中国建筑之乡”的金字招牌,让“红旗渠工匠”叫响大江南北。2015年,林州市荣获“中国建筑之乡”称号。

近年来,林州以工业强市为方向,不断改造提升传统产业,加快引进新兴产业。2020年规模以上工业增加值48.8亿元,同比增长10.8%。

同时,经过多年打造,林州市已形成了红、绿、蓝“三色”旅游品牌——红旗渠红色教育游、太行大峡谷绿色生态游、蓝天滑翔运动游,实现了旅游产业持续快速发展。目前,林州市获得国家级风景名胜区、国家地质公园等“国字号”品牌共33个。2020年,全市接待游客904.02万人次,旅游综合收入46.57亿元,成功创建国家全域旅游示范区。

众多游客前来红旗渠参观游玩

团结协作

中共中央党史研究室第二研究部助理研究员郑林华认为,“红旗渠的成功典型地体现了团结协作精神。”

修建红旗渠是改造自然的壮举,也是向自然开战的一个大战场,更是数十万林州人民团结协作创造的奇迹。

红旗渠工地为前方,机关、厂矿、农村是后方。为了修渠这个大目标,前后方紧密配合。前方克服一切困难开山修渠,后方各行各业全力支援。当时,物质条件虽然匮乏,但后方总是千方百计满足前方的需要。

在修建红旗渠的十年中,全县参加红旗渠建设的不少于三十万人。县里各级干部和广大群众在建渠中锻炼了意志,增长了才干。十年修渠,培养锻炼了五万多名石匠,三千多名懂技术、会管理、能领导施工的工队长、技术员,这些人后来成为林县十万建筑大军的中坚力量。

更重要的是,红旗渠精神成为激励林县人民奋发图强建设社会主义新农村的精神动力,是林县各级党组织、广大干部群众紧密团结、干事创业的象征。

红旗渠革命纪念馆

无私奉献

习近平总书记指出,奋斗是曲折的,“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”,要奋斗就会有牺牲,我们要始终发扬大无畏精神和无私奉献精神。

林州人永远记得这样一个名字:红旗渠总设计师吴祖太。吴祖太的母亲病故时,他在工地上。他身怀六甲的妻子料理完老人的后事,因舍己救人牺牲,他还在工作。没过多久,王家庄隧道工程发生塌方,这位当时少见的水利学校毕业生献出了自己年仅27岁的生命。

2019年9月25日,“最美奋斗者”表彰大会在北京举行,红旗渠建设者等22个集体被授予“最美奋斗者”。不忘为民初心,不怕牺牲奉献,伟大梦想必将实现。

红旗渠纪念馆

在历史的新征程上,我们仍然需要发扬红旗渠精神,传承弘扬中国共产党人的精神谱系,矢志践行初心使命,牢固树立理想信念。